Estamos otra vez metidos en la vorágine de los viajes, de los hoteles, del campo, de las playas, huyendo aunque sea durante pocos días de la vida corriente, del trabajo, de la rutina. Es tiempo de vacaciones. Estamos en Semana Santa, en Pascua, en ese respiro entre el invierno y el verano que mueve a millones de personas de un sitio a otro. Ya he escrito en bastantes artículos qué supone este comportamiento desde el punto de vista del estado del planeta. Pero hoy no trataré esta cuestión, voy a intentar ser menos dramático. Hace dos años una de mis alumnas comenzó un trabajo curioso. Trató de ver qué tenían en común aquellas plazas consideradas como más representativas de Madrid y de Atenas. La primera parte, la de seleccionar las plazas, la empezó conmigo y el resto lo terminó al año siguiente con Ester Higueras. Previamente al análisis tenía que elegir las plazas sobre las que trabajar. Y para hacerlo, como no contaba con dinero para encuestas o estudios de mercado, utilizó Internet y guías de turismo.

Eligió Madrid y Atenas por la sencilla razón de que estaba en Madrid haciendo el máster de Planeamiento de nuestro departamento y era griega. Hoy está en Creta en Heraklion trabajando en una consultora. Se llama María Datseri. María pensó que la mejor forma de saber qué plazas eran las más representativas de una ciudad era indagar sobre cuáles eran las más visitadas. Así que se puso en el papel de una turista que iba a Madrid y a Atenas y se comportó como tal. Cuando llegamos como turistas a una ciudad, sobre todo al principio, ¿qué hacemos antes de recorrerla? Probablemente primero hemos consultado algunas páginas de Internet para saber lo básico, lo más elemental. Y luego compramos una guía que nos permita recorrer sus calles, plazas, monumentos y lugares más significativos, sin perder demasiado tiempo. Pues esta fue la metodología que utilizó para seleccionar las plazas más representativas de las dos ciudades. Luego trataría de analizar sus rasgos esenciales intentando detectar pautas comunes.

Lo de las páginas de Internet me pareció bastante adecuado, pero usar las guías… El hecho de que un monumento, una plaza, o un restaurante, aparezca en la guía no quiere decir que sea un elemento representativo. Más bien parece que se trata de aquellos lugares que el autor de la guía quiere que el turista conozca. Claro que a mis alumnos les he dicho y repetido que uno puede crear paisajes sin mover piedras ni plantar árboles, sencillamente describiéndolos, haciéndole ver a la gente que aquello tiene interés, destacando sus valores. Incluso inventando historias. El primer libro de la trilogía del Baztan de Dolores Redondo ha conseguido crear en pocos meses recorridos por este valle navarro y atraer a mucha gente que quería revivir las andanzas de Amaia Salazar, entrever el bajasaun o buscar un txantxigorri en las pastelerías de Elizondo. En cierta medida creó un nuevo paisaje para el río Baztán (aunque, en realidad, el objeto ya estaba). De forma que se trata de una pescadilla que se muerde la cola: las guías señalan lugares, los lugares son visitados, la consecuencia es que tienen que aparecer en las guías, al aparecer en las guías son visitados… Bueno, me convenció.

Con el trabajo de María he hecho algo parecido al resto de trabajos que publico en el blog, sólo que en este caso incluso me he tomado la libertad de cambiar algo la redacción ya que, aunque habla y escribe bastante bien español, algunas frases no eran muy correctas. Por supuesto he cambiado de orden los párrafos, eliminado las citas, etc. La investigación se centró en una parte muy concreta de los elementos representativos de las dos ciudades: las plazas. Se dejaron de lado los monumentos, los lugares singulares, los sitios patrimoniales, las calles o los parques, ya que tenía que realizar el trabajo sola y sin ayuda. El objeto de esta primera parte estaba, por tanto, bien delimitado: seleccionar las plazas más representativas de las dos ciudades. Además, en la realización final del PFM, volvió a realizar esta selección con páginas de Internet distintas pero siguiendo el mismo método, obteniendo resultados muy parecidos (con pequeñas discrepancias en algún número) lo que le otorga una cierta validez al sistema.

Las plazas más turísticas de Madrid y Atenas

Autora: María Datseri

Hoy en día un porcentaje muy alto de los turistas utiliza guías y páginas de Internet para preparar el viaje, conocer la ciudad y elegir los espacios y monumentos que va a visitar en la ciudad, siguiendo las indicaciones que cada una de ellas propone. ¿Cuáles son los verdaderos criterios que dan un carácter turístico a un elemento como es un espacio público y, en concreto, una plaza? ¿Podríamos decir que existen elementos básicos que debe tener un espacio concreto para definir este carácter turístico? Se puede aceptar que las guías turísticas y las páginas turísticas de internet establecen casi todos los destinos turísticos de una ciudad porque, en muchos casos, son al final las guías, las que crean, reproducen y/o reflejan los puntos turísticos en la ciudad. Para la hipótesis de este trabajo no se considera la posibilidad de que exista una plaza que tenga un alto tránsito de turistas y no aparezca en guías o páginas de Internet. No quiere decir que no se visite una plaza desconocida, se hagan fotos en ella o se considere interesante. Pero no es objeto de consideración como imagen turística de la ciudad.

Se eligieron las ciudades de Madrid y Atenas por diferentes motivos. En primer lugar son ciudades con un número de habitantes parecido. También el número de visitantes, estudiando los años 2007-2009 antes de la crisis griega, y las turbulencias el invierno de 2010 que han afectado negativamente el turismo en Atenas. Además, son capitales de sus países, es decir que se concentran los servicios privados y públicos como administrativos, políticos, jurídicos etc. y sus instalaciones, aeropuertos, un sistema de comunicaciones con metro o bus, etc. que son comparables a pesar de las lógicas diferencias. La climatología, aunque no igual, también tiene parámetros relativos similares sobre todo referentes a los datos de sol y lluvia que permiten una comparación del uso de espacio público. Por último, pero no menos importante, los criterios personales como el idioma, y el tiempo que he pasado viviendo y estudiando en estas dos ciudades y el conocimento que tengo de ellas.

La metodología de selección de las plazas se organizó en pasos sucesivos: elección de páginas de Internet de carácter turístico; análisis de las mismas; selección de las cinco más importantes; selección de las guías de turismo y su estudio en profundidad. El objetivo final era determinar las plazas más representativas con objeto de estudiarlas y detectar los elementos comunes que pudieran indicar pautas relacionadas con esta representatividad. Es verdad que, según la metodología utilizada, estaba presuponiendo que representatividad era igual a representatividad turística. Pero, por lo menos, me permitía acercarme al tema de una forma menos discrecional. En este artículo para el blog de Fariña no se aborda nada de la segunda parte del trabajo que hice con Ester, porque quiere centrarlo en la imagen turística. Es una ventaja porque, de esta forma, se evita toda la discusión sobre esta parte que es una de las más complejas de la investigación. De forma que, a continuación, se explica el proceso y los resultados con la clasificación final de las plazas.

Hoy en día un porcentaje muy alto de los turistas seleccionan la información sobre lοs destinos turísticos desde Internet. En las muchas páginas que existen hay gran variedad según la forma que aparecen, los informes que ofrecen o los organismos responsables, entre otros. Por tanto, la elección de las páginas que se van utilizar era muy difícil. La metodología partió de una búsqueda muy amplia utilizando clave (key words) tales como: turismo en Madrid, turismo en Atenas, τουρισμός στην Μαδρίτη, τουρισμός στην Αθήνα, tourist of Madrid o tourist of Athens. Luego hubo que elegir cuáles los resultados de contenido turístico. También se consideraron otros criterios tales como su oficialidad, el número de resultados en los buscadores o la forma como se exponía la información. En otros términos, si de alguna manera se diferenciaban los lugares a visitar según de su importancia. Por fin se eligieron cinco páginas de para cada ciudad para las que se confeccionaron una serie de fichas.

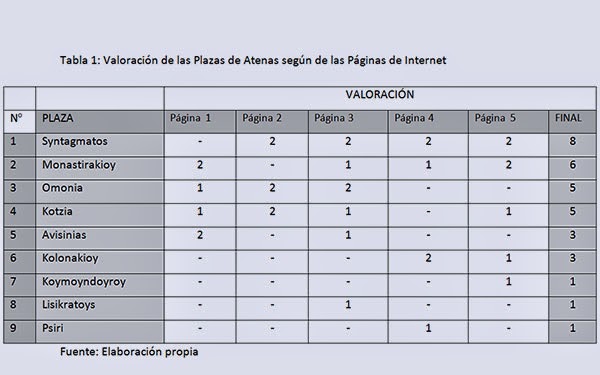

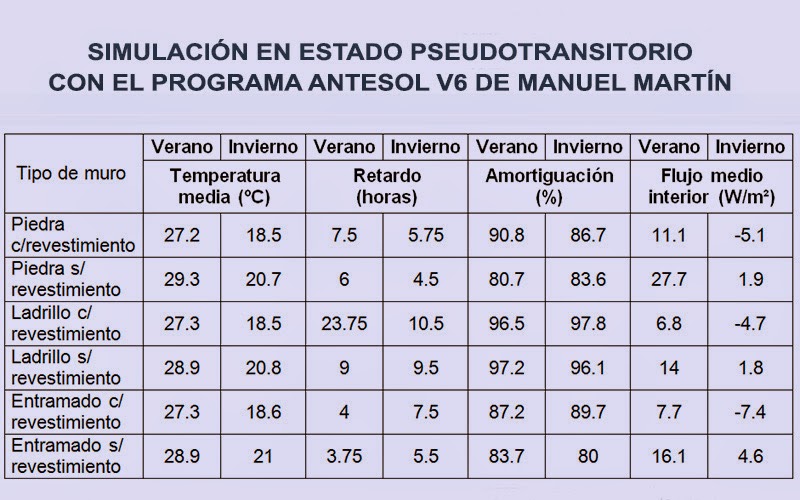

En cada ficha se incluyeron bastantes datos de cada web analizada. Pero uno de los más interesantes era la clasificación de las plazas que aparecían como lugares de visita imprescindible o interesante. No sólo se atendió a que la plaza apareciera o no, sino que se intentó una clasificación para poder evaluar su importancia turística. A pesar de todo no fue posible, por criterios de homogeneidad, atender más que a dos valores. Se valoraron con dos puntos aquellas plazas que la página consideraba que eran lugares que había que ver necesariamente cuando uno visitaba Madrid o Atenas. Y con un punto aquellas que se mencionaban como de interés pero que si el turista, por ejemplo, estaba sólo un par de días en la ciudad podían dejar para una próxima visita. Por supuesto que no todas las páginas establecían estos valores de forma tan clara y, en algunos casos, fue necesario interpretarlos. Pero como ya en la selección de las páginas uno de los criterios era que se estableciera esta clasificación, al final no fue tan difícil. La clasificación resultante para Atenas fue la siguiente:

La tabla anterior expresa claramente que la plaza Sintagma es la que cuenta con una mayor valoración consiguiendo un total de 8 puntos. A continuación la plaza Monastiraki con 2 puntos menos que la primera. Estas dos plazas, junto a la Kotzia, son las únicas que se aparecen en las 4 de las 5 de las páginas estudiadas. La plaza Kotzia y la plaza Omonia recogieron la misma nota 5. A partir de estas dos plazas, la Plaza Avisinias y plaza Kolonaki tiene un 3, y las demás solo consiguieron un 1, es decir que se figuraron en solo una página en la segunda clasificación como interesantes. Puede verse que las diferencias son bastante claras pero que, en total sólo se recogen nueve plazas. Esta es una diferencia muy importante respecto al caso de Madrid en el que aparecen hasta 19 plazas aunque ocho de ellas las menciona una única página y cinco sólo dos de las páginas estudiadas. De cualquier forma parece que en Madrid las plazas, desde el punto de vista de la imagen turística, tienen una mayor importancia que en Atenas. A continuación se recogen las nueve primeras plazas de Madrid.

El otro análisis se hizo a partir de las guías de turismo. La variedad de las guías turísticas que existen es muy amplia. Diferentes editoriales publican guías y hay muchos tipos donde elegir. Además pueden enfocarse a tipos de viajeros concretos, gustos y necesidades. Se pueden dividir según del tamaño, el área del estudio, el tema o la orientación (turismo alternativo, con niños, en tren, en coche y otras). La selección, por tanto, fue todavía más complicada que para el caso de las páginas de Internet, aunque los criterios fueron los mismos explicados anteriormente. En este caso se decidió utilizar sólo aquellas que se podían encontrar en español, sobre todo por criterios de accesibilidad a las mismas ya que el trabajo se hacía en Madrid y la variedad en otros idiomas que seguro se podía haber encontrado en Atenas no era fácil de conseguir en Madrid. Como mucho, alguna en inglés. Lo mismo que en el caso anterior se seleccionaron cinco guías de Madrid y cinco de Atenas. De todas ellas se hizo una ficha con datos parecidos a los de las páginas de Internet y con una clasificación de plazas imprescindibles o interesantes que se valoraron también con dos y un punto. Los resultados para las nueve primeras plazas de Atenas se recogen a continuación.

Aparece un número muy similar de plazas (once) al caso de las páginas de Internet, y no se mencionan en ninguna de las cinco guías las de Koymoyndoyroy y Lisikratoys que sí aparecían en el listado de las páginas. Aparecen nombres nuevos que no estaban en ninguna de las páginas de Internet: Eleytherias, Exarehion, Kifisias y Mitropoleos. La plaza con la mejor nota es también la plaza Syntagma con una nota de 10, lo que significa que la clasifican como imprescindible todas las guías. Las plazas que siguen son: Monastirakioy y Omonia con la misma nota 7. Es importante decir que solo estas tres plazas y la Kolonaki aparecen en todas las guías. En general, del análisis conjunto de ambos tipos de fuentes se puede deducir que no son excesivas las menciones a plazas consideradas como imprescindibles o interesantes, siete en concreto. Además que existe un número significativo en ambos caso de menciones exclusivas del tipo de fuente analizado. Lo que otorga un mayor valor a las menciones conjuntas. La clasificación de las nueve primeras plazas en el caso de Madrid se recoge a continuación.

Si en el caso de las páginas de Internet se mencionaban 19 plazas en el caso de las guías aparecen 20. Es decir, un rango muy similar en ambos tipos de fuentes. Hasta 14 plazas aparecen como imprescindibles o interesantes conjuntamente en páginas y guías. Lo que duplica el caso de Atenas. Probablemente se podrían sacar consecuencias de un análisis más detallado de los resultados obtenidos pero este no era el objeto del trabajo. En realidad, esta parte se hizo con el exclusivo objeto de seleccionar las plazas que luego se estudiarían con detalle para averiguar las pautas comunes si es que existían. Los resultados finales de las ocho primeras plazas para ambas ciudades aparecen abajo diferenciando los resultados de páginas y guías. Se podrían obtener ya algunas conclusiones sencillamente mirando los resultados finales, pero no es el objeto del artículo de hoy. Incluyo la tabla casi como curiosidad, a todos nos gusta conocer este tipo de datos.

Hasta aquí parte del trabajo de María. Lo he traído al blog por muchas razones. Pero la principal ha sido la de animar a mis alumnos que están haciendo trabajos de investigación. No siempre son necesarios costosísimos aparatos, encuestas, o estudios de mercado para poder abordar un trabajo de investigación de forma digna y útil. Tan sólo debemos plantear una metodología adecuada y factible. En particular, las posibilidades que ofrece Internet no deberíamos nunca de despreciarlas. Os recomiendo el artículo que en este mismo blog publicó Domenico di Siena en julio de 2008 titulado “Internet para la investigación” en el que se dan muchas pistas interesantes. Pero tampoco deberíamos olvidar otras técnicas como la fotografía o el vídeo. Por ejemplo, costosos conteos de personas que utilizan un espacio público pueden ser sustituidos por fotos obtenidas por el propio investigador en intervalos diferentes y que luego se analizan. O recursos institucionales a los que se puede acceder de forma gratuita. Investigar tiene mucho más de acto creativo que lo que podría deducirse de una lectura superficial de los informes de los trabajos o de las publicaciones en las revistas académicas.

El otro tema que me gustaría resaltar es el interés, cada vez mayor, de las cuestiones relacionadas con la identidad y la imagen de los grupos, los barrios, las ciudades o los territorios. Aunque pudiera parecer lo contrario la recuperación de lo local va indisolublemente ligada a la imagen. Los lugares no sólo crean identidad por sí mismos. Además son la base sobre la que se organiza todo el entramado de los significados. El “cómo nos ven” es la pregunta clave que nos ayuda a “vernos”. Ese espejo que son los otros hay que mirarlo de vez en cuando si queremos saber cómo somos. No son suficientes los marcos de la memoria aunque sea memoria colectiva. Es cierto, hay que atravesar de vez en cuando el espejo como hizo Alicia, pero sin olvidar nunca donde nos encontramos, ya que la significación del lugar se construye con muchos elementos pero el sitio, aunque sea inventado, es la base en la que se apoyan todos los significados. Desde las guías de turismo hasta las novelas, pasando por fotografías o vídeos. Los lugares están ahí pero son las personas las que los dotan de significados. Y son los artistas (los investigadores, los urbanistas, deberíamos ser también un poco artistas) los encargados de descubrir aquellos aspectos menos evidentes de estos significados.

El turismo es un gran invento, de Pedro Lazaga

La "mítica" película española de los años sesenta

Eligió Madrid y Atenas por la sencilla razón de que estaba en Madrid haciendo el máster de Planeamiento de nuestro departamento y era griega. Hoy está en Creta en Heraklion trabajando en una consultora. Se llama María Datseri. María pensó que la mejor forma de saber qué plazas eran las más representativas de una ciudad era indagar sobre cuáles eran las más visitadas. Así que se puso en el papel de una turista que iba a Madrid y a Atenas y se comportó como tal. Cuando llegamos como turistas a una ciudad, sobre todo al principio, ¿qué hacemos antes de recorrerla? Probablemente primero hemos consultado algunas páginas de Internet para saber lo básico, lo más elemental. Y luego compramos una guía que nos permita recorrer sus calles, plazas, monumentos y lugares más significativos, sin perder demasiado tiempo. Pues esta fue la metodología que utilizó para seleccionar las plazas más representativas de las dos ciudades. Luego trataría de analizar sus rasgos esenciales intentando detectar pautas comunes.

Plaza Mayor, la número uno en la lista de Madrid laguia

"A relaxing cup of café con leche" (Ana Botella)

Lo de las páginas de Internet me pareció bastante adecuado, pero usar las guías… El hecho de que un monumento, una plaza, o un restaurante, aparezca en la guía no quiere decir que sea un elemento representativo. Más bien parece que se trata de aquellos lugares que el autor de la guía quiere que el turista conozca. Claro que a mis alumnos les he dicho y repetido que uno puede crear paisajes sin mover piedras ni plantar árboles, sencillamente describiéndolos, haciéndole ver a la gente que aquello tiene interés, destacando sus valores. Incluso inventando historias. El primer libro de la trilogía del Baztan de Dolores Redondo ha conseguido crear en pocos meses recorridos por este valle navarro y atraer a mucha gente que quería revivir las andanzas de Amaia Salazar, entrever el bajasaun o buscar un txantxigorri en las pastelerías de Elizondo. En cierta medida creó un nuevo paisaje para el río Baztán (aunque, en realidad, el objeto ya estaba). De forma que se trata de una pescadilla que se muerde la cola: las guías señalan lugares, los lugares son visitados, la consecuencia es que tienen que aparecer en las guías, al aparecer en las guías son visitados… Bueno, me convenció.

Plaza Sintagma, la número uno en la lista de Atenas

2011, protestas contra los recortes elperiodico

Con el trabajo de María he hecho algo parecido al resto de trabajos que publico en el blog, sólo que en este caso incluso me he tomado la libertad de cambiar algo la redacción ya que, aunque habla y escribe bastante bien español, algunas frases no eran muy correctas. Por supuesto he cambiado de orden los párrafos, eliminado las citas, etc. La investigación se centró en una parte muy concreta de los elementos representativos de las dos ciudades: las plazas. Se dejaron de lado los monumentos, los lugares singulares, los sitios patrimoniales, las calles o los parques, ya que tenía que realizar el trabajo sola y sin ayuda. El objeto de esta primera parte estaba, por tanto, bien delimitado: seleccionar las plazas más representativas de las dos ciudades. Además, en la realización final del PFM, volvió a realizar esta selección con páginas de Internet distintas pero siguiendo el mismo método, obteniendo resultados muy parecidos (con pequeñas discrepancias en algún número) lo que le otorga una cierta validez al sistema.

Las plazas más turísticas de Madrid y Atenas

Autora: María Datseri

Hoy en día un porcentaje muy alto de los turistas utiliza guías y páginas de Internet para preparar el viaje, conocer la ciudad y elegir los espacios y monumentos que va a visitar en la ciudad, siguiendo las indicaciones que cada una de ellas propone. ¿Cuáles son los verdaderos criterios que dan un carácter turístico a un elemento como es un espacio público y, en concreto, una plaza? ¿Podríamos decir que existen elementos básicos que debe tener un espacio concreto para definir este carácter turístico? Se puede aceptar que las guías turísticas y las páginas turísticas de internet establecen casi todos los destinos turísticos de una ciudad porque, en muchos casos, son al final las guías, las que crean, reproducen y/o reflejan los puntos turísticos en la ciudad. Para la hipótesis de este trabajo no se considera la posibilidad de que exista una plaza que tenga un alto tránsito de turistas y no aparezca en guías o páginas de Internet. No quiere decir que no se visite una plaza desconocida, se hagan fotos en ella o se considere interesante. Pero no es objeto de consideración como imagen turística de la ciudad.

Plaza de Monastiraki, la número dos en la lista de Atenas

La Acrópolis, fondo escénico insuperable mygreecetravels

Se eligieron las ciudades de Madrid y Atenas por diferentes motivos. En primer lugar son ciudades con un número de habitantes parecido. También el número de visitantes, estudiando los años 2007-2009 antes de la crisis griega, y las turbulencias el invierno de 2010 que han afectado negativamente el turismo en Atenas. Además, son capitales de sus países, es decir que se concentran los servicios privados y públicos como administrativos, políticos, jurídicos etc. y sus instalaciones, aeropuertos, un sistema de comunicaciones con metro o bus, etc. que son comparables a pesar de las lógicas diferencias. La climatología, aunque no igual, también tiene parámetros relativos similares sobre todo referentes a los datos de sol y lluvia que permiten una comparación del uso de espacio público. Por último, pero no menos importante, los criterios personales como el idioma, y el tiempo que he pasado viviendo y estudiando en estas dos ciudades y el conocimento que tengo de ellas.

Puerta del Sol, la número dos en la lista de Madrid

2011, miles de intregrantes del 15-M lavanguardia

La metodología de selección de las plazas se organizó en pasos sucesivos: elección de páginas de Internet de carácter turístico; análisis de las mismas; selección de las cinco más importantes; selección de las guías de turismo y su estudio en profundidad. El objetivo final era determinar las plazas más representativas con objeto de estudiarlas y detectar los elementos comunes que pudieran indicar pautas relacionadas con esta representatividad. Es verdad que, según la metodología utilizada, estaba presuponiendo que representatividad era igual a representatividad turística. Pero, por lo menos, me permitía acercarme al tema de una forma menos discrecional. En este artículo para el blog de Fariña no se aborda nada de la segunda parte del trabajo que hice con Ester, porque quiere centrarlo en la imagen turística. Es una ventaja porque, de esta forma, se evita toda la discusión sobre esta parte que es una de las más complejas de la investigación. De forma que, a continuación, se explica el proceso y los resultados con la clasificación final de las plazas.

Atenas, una de las páginas de Internet analizadas

Hoy en día un porcentaje muy alto de los turistas seleccionan la información sobre lοs destinos turísticos desde Internet. En las muchas páginas que existen hay gran variedad según la forma que aparecen, los informes que ofrecen o los organismos responsables, entre otros. Por tanto, la elección de las páginas que se van utilizar era muy difícil. La metodología partió de una búsqueda muy amplia utilizando clave (key words) tales como: turismo en Madrid, turismo en Atenas, τουρισμός στην Μαδρίτη, τουρισμός στην Αθήνα, tourist of Madrid o tourist of Athens. Luego hubo que elegir cuáles los resultados de contenido turístico. También se consideraron otros criterios tales como su oficialidad, el número de resultados en los buscadores o la forma como se exponía la información. En otros términos, si de alguna manera se diferenciaban los lugares a visitar según de su importancia. Por fin se eligieron cinco páginas de para cada ciudad para las que se confeccionaron una serie de fichas.

Madrid, versión inglesa de una de las guías analizadas

En cada ficha se incluyeron bastantes datos de cada web analizada. Pero uno de los más interesantes era la clasificación de las plazas que aparecían como lugares de visita imprescindible o interesante. No sólo se atendió a que la plaza apareciera o no, sino que se intentó una clasificación para poder evaluar su importancia turística. A pesar de todo no fue posible, por criterios de homogeneidad, atender más que a dos valores. Se valoraron con dos puntos aquellas plazas que la página consideraba que eran lugares que había que ver necesariamente cuando uno visitaba Madrid o Atenas. Y con un punto aquellas que se mencionaban como de interés pero que si el turista, por ejemplo, estaba sólo un par de días en la ciudad podían dejar para una próxima visita. Por supuesto que no todas las páginas establecían estos valores de forma tan clara y, en algunos casos, fue necesario interpretarlos. Pero como ya en la selección de las páginas uno de los criterios era que se estableciera esta clasificación, al final no fue tan difícil. La clasificación resultante para Atenas fue la siguiente:

Clasificación plazas Atenas según páginas Internet

Señalar en la imagen para verla más grande ©María Datseri

La tabla anterior expresa claramente que la plaza Sintagma es la que cuenta con una mayor valoración consiguiendo un total de 8 puntos. A continuación la plaza Monastiraki con 2 puntos menos que la primera. Estas dos plazas, junto a la Kotzia, son las únicas que se aparecen en las 4 de las 5 de las páginas estudiadas. La plaza Kotzia y la plaza Omonia recogieron la misma nota 5. A partir de estas dos plazas, la Plaza Avisinias y plaza Kolonaki tiene un 3, y las demás solo consiguieron un 1, es decir que se figuraron en solo una página en la segunda clasificación como interesantes. Puede verse que las diferencias son bastante claras pero que, en total sólo se recogen nueve plazas. Esta es una diferencia muy importante respecto al caso de Madrid en el que aparecen hasta 19 plazas aunque ocho de ellas las menciona una única página y cinco sólo dos de las páginas estudiadas. De cualquier forma parece que en Madrid las plazas, desde el punto de vista de la imagen turística, tienen una mayor importancia que en Atenas. A continuación se recogen las nueve primeras plazas de Madrid.

Clasificación de las 9 primeras plazas Madrid según Internet

Señalar en la imagen para verla más grande ©María Datseri

Clasificación de las 9 primeras plazas Atenas según las guías

Señalar en la imagen para verla más grande ©María Datseri

Aparece un número muy similar de plazas (once) al caso de las páginas de Internet, y no se mencionan en ninguna de las cinco guías las de Koymoyndoyroy y Lisikratoys que sí aparecían en el listado de las páginas. Aparecen nombres nuevos que no estaban en ninguna de las páginas de Internet: Eleytherias, Exarehion, Kifisias y Mitropoleos. La plaza con la mejor nota es también la plaza Syntagma con una nota de 10, lo que significa que la clasifican como imprescindible todas las guías. Las plazas que siguen son: Monastirakioy y Omonia con la misma nota 7. Es importante decir que solo estas tres plazas y la Kolonaki aparecen en todas las guías. En general, del análisis conjunto de ambos tipos de fuentes se puede deducir que no son excesivas las menciones a plazas consideradas como imprescindibles o interesantes, siete en concreto. Además que existe un número significativo en ambos caso de menciones exclusivas del tipo de fuente analizado. Lo que otorga un mayor valor a las menciones conjuntas. La clasificación de las nueve primeras plazas en el caso de Madrid se recoge a continuación.

Clasificación de las 9 primeras plazas Madrid según las guías

Señalar en la imagen para verla más grande ©María Datseri

Si en el caso de las páginas de Internet se mencionaban 19 plazas en el caso de las guías aparecen 20. Es decir, un rango muy similar en ambos tipos de fuentes. Hasta 14 plazas aparecen como imprescindibles o interesantes conjuntamente en páginas y guías. Lo que duplica el caso de Atenas. Probablemente se podrían sacar consecuencias de un análisis más detallado de los resultados obtenidos pero este no era el objeto del trabajo. En realidad, esta parte se hizo con el exclusivo objeto de seleccionar las plazas que luego se estudiarían con detalle para averiguar las pautas comunes si es que existían. Los resultados finales de las ocho primeras plazas para ambas ciudades aparecen abajo diferenciando los resultados de páginas y guías. Se podrían obtener ya algunas conclusiones sencillamente mirando los resultados finales, pero no es el objeto del artículo de hoy. Incluyo la tabla casi como curiosidad, a todos nos gusta conocer este tipo de datos.

Clasificación final de las 8 primeras plazas de Atenas y Madrid

Señalar en la imagen para verla más grande ©María Datseri

Hasta aquí parte del trabajo de María. Lo he traído al blog por muchas razones. Pero la principal ha sido la de animar a mis alumnos que están haciendo trabajos de investigación. No siempre son necesarios costosísimos aparatos, encuestas, o estudios de mercado para poder abordar un trabajo de investigación de forma digna y útil. Tan sólo debemos plantear una metodología adecuada y factible. En particular, las posibilidades que ofrece Internet no deberíamos nunca de despreciarlas. Os recomiendo el artículo que en este mismo blog publicó Domenico di Siena en julio de 2008 titulado “Internet para la investigación” en el que se dan muchas pistas interesantes. Pero tampoco deberíamos olvidar otras técnicas como la fotografía o el vídeo. Por ejemplo, costosos conteos de personas que utilizan un espacio público pueden ser sustituidos por fotos obtenidas por el propio investigador en intervalos diferentes y que luego se analizan. O recursos institucionales a los que se puede acceder de forma gratuita. Investigar tiene mucho más de acto creativo que lo que podría deducirse de una lectura superficial de los informes de los trabajos o de las publicaciones en las revistas académicas.

Es sano y benéfico atravesar de vez en cuando el espejo

Del libro de Lewis Carrol Alicia a través del espejo

El otro tema que me gustaría resaltar es el interés, cada vez mayor, de las cuestiones relacionadas con la identidad y la imagen de los grupos, los barrios, las ciudades o los territorios. Aunque pudiera parecer lo contrario la recuperación de lo local va indisolublemente ligada a la imagen. Los lugares no sólo crean identidad por sí mismos. Además son la base sobre la que se organiza todo el entramado de los significados. El “cómo nos ven” es la pregunta clave que nos ayuda a “vernos”. Ese espejo que son los otros hay que mirarlo de vez en cuando si queremos saber cómo somos. No son suficientes los marcos de la memoria aunque sea memoria colectiva. Es cierto, hay que atravesar de vez en cuando el espejo como hizo Alicia, pero sin olvidar nunca donde nos encontramos, ya que la significación del lugar se construye con muchos elementos pero el sitio, aunque sea inventado, es la base en la que se apoyan todos los significados. Desde las guías de turismo hasta las novelas, pasando por fotografías o vídeos. Los lugares están ahí pero son las personas las que los dotan de significados. Y son los artistas (los investigadores, los urbanistas, deberíamos ser también un poco artistas) los encargados de descubrir aquellos aspectos menos evidentes de estos significados.