Hace unos días hice una pequeña excursión desde Madrid a los llamados Pueblos Negros, un conjunto de aldeas situadas en el entorno de la sierra del Ocejón en la provincia de Guadalajara (España). El nombre alude al tono obscuro y bastante peculiar producido por la pizarra, material utilizado mayoritariamente en la construcción de sus edificios. No es mi intención describir detalladamente sus formas, estética o elementos funcionales característicos ya que no soy un especialista en arquitectura popular (o vernácula, según los autores) pero su visita me ha llevado a replantearme algunas cosas respecto al paisaje rural, su significado y su conservación. Temas sobre los que sí llevo trabajando bastantes años e íntimamente relacionados con el patrimonio cultural. Tampoco voy a entrar en la polémica planteada hace unos años cuando la Junta subvencionó con bastante dinero a los propietarios que aceptaran rehabilitar los viejos edificios respetando las formas y materiales tradicionales. Pasó de todo. Protestas, plantes e incluso dimisiones de alcaldes. He procurado no hacer sangre con algunas de las “reparaciones respetuosas con la tradición” que se han hecho, y sólo he incluido unos pocos ejemplos “curiosos”. Todas las fotos que ilustran el artículo las hice en Majaelrayo, Robleluengo, Campillo de Ranas y Roblelacasa, procurando fijar la mirada en lo que entendía más auténtico (aparte las excepciones mencionadas).

Desde el punto de vista de la preservación del patrimonio cultural el mundo rural tiene un gran interés porque aquí si que aparecen de forma descarnada y abrupta toda una serie de problemas que en las ciudades se mezclan con otros y nos impiden ver con claridad la situación. Por ejemplo, no es tan importante la cuestión de la radical injusticia que para la conservación conlleva el planeamiento tal y como están las cosas en la legislación española. Tampoco la que se refiere a las cargas que inciden sobre el bien preservado. De forma que se trata de situaciones distintas que requieren análisis diferentes. Después de recorrer estas pequeñas aldeas reconvertidas en buena parte al turismo y la segunda residencia queda la molesta sensación de que mucho es falso. De que se trata de un parque temático de un antiguo mundo rural que hoy no existe. Pero también de que allí hay algo auténtico. Algo mucho más profundo que sobrepasa lo anecdótico. Voy a intentar razonar sobre esto último porque la cuestión del parque temático es tan evidente que no merece que le dedique demasiado tiempo. Además en el articulo “Paisaje rural y paisaje cultural” (que, por cierto, casi siempre está entre los más leídos) ya he escrito bastante sobre ello.

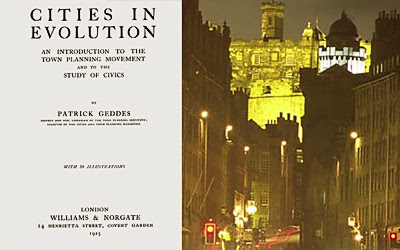

Vamos a empezar por lo oficial. En el año 1999 se ratificó por la 12ª asamblea general del Intenacional Council on Monuments and Sites (ICOMOS) la llamada Carta del Patrimonio Vernáculo Construido como una ampliación de la Carta de Venecia. Se trata de un documento muy corto dividido en cuatro partes y, desde mi punto de vista, bastante deficiente. Tan deficiente que en el título se habla de Patrimonio Vernáculo y luego en la Introducción de Patrimonio Tradicional haciéndolo sinónimo de Vernáculo caracterizándolo (no definiéndolo) como: “a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad, b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio, c) Coherencia de estilo, forma o apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos, d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es transmitida de manera informal, e) una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales, y f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción.”

Podría ahora, basándome en la asimilación entre Patrimonio Vernáculo y Patrimonio Tradicional que hace la Carta del ICOMOS, iniciar una disquisición erudita acerca del vocabulario que suele adjetivar a la palabra Patrimonio en estos casos (popular, rural, autóctono, doméstico, folk, vernáculo o tradicional, entre otros) pero no lo planteo más que como ejemplo de las dificultades a la hora delimitar el campo de estudio. Y eso sin mencionar los términos arquitectura, construcción, arquitectura anónima o arquitectura sin arquitecto. Lo que si tengo claro es que este tipo de arquitectura es uno de los elementos básicos del paisaje rural. Junto con otros, claro, como los sistemas de cultivos, los aprovechamientos forestales, los aperos de labranza y los muebles, las fiestas, el sistema de caminos, los cercados, el medio natural o la ganadería. Voy a partir de hecho de que estos Pueblos Negros fueron construidos en un sociedad en su momento rural o folk, mediante técnicas tradicionales y materiales del lugar, utilizando un repertorio de formas que se reprodujeron con pequeños cambios a lo largo de generaciones, lo que originó una arquitectura anónima de características íntimamente relacionadas con el entorno.

Para mí, este tipo de arquitectura, siempre será “popular” por la sencilla razón de que mis primeros pasos como arquitecto coincidieron con la publicación de los Itinerarios de Arquitectura Popular española de Luis Feduchi (Blume, 1974) y la Arquitectura Popular española de Carlos Flores (Aguilar, 1973), obras que grabaron indeleblemente en mi cerebro el adjetivo Popular como propio de este tipo de construcciones. Aunque me sigue pareciendo que las cuestiones de vocabulario son fundamentales para centrar los temas, esta vez me voy a evadir un poco del problema porque mucho antes, tanto Teodoro Anasagasti, como Leopoldo Torres Balbás o Fernando García Mercadal, en los años veinte y treinta del pasado siglo XX, ya habían popularizado la expresión “arquitectura popular”. Casi todos estos autores la contraponen a la arquitectura culta y señalan una serie de características que coinciden en buena parte con las descritas anteriormente en la Carta del ICOMOS. Me voy a centrar en la arquitectura, pero exclusivamente como parte del paisaje rural y obviando la discusión (por estéril) sobre si hubiera sido mejor utilizar la palabra construcción. Sencillamente, cuando digo “arquitectura popular” pienso que casi todos los que me leen tiene una idea más o menos parecida a la mía sobre el tema. Y con eso me resulta suficiente para lo que pretendo contar hoy.

De las características que casi todos autores señalan como propias de esta arquitectura popular (y no me limito exclusivamente a lo arquitectónico sino también a la organización en sí de la aldea y a la relación con las labores agrícolas, ganaderas y forestales) me voy a fijar en los siguientes elementos que, desde mi punto de vista, tienen una influencia determinante en sus relaciones con el paisaje:

Como en anteriores ocasiones, he de advertir que cuando me refiero al mundo rural las hipótesis que manejo se refieren al territorio europeo, pero que no necesariamente se pueden extender a otros lugares (aunque en algunos casos sí, habría que ir particularizando). El problema es que el modo de vida rural ha desaparecido en Europa. Sigue habiendo trabajos rurales, por supuesto, pero la forma de vida rural, aquella a la que se refería Louis Wirth como contraposición al modo de vida urbano que magistralmente caracterizó en su célebre artículo de la Revista Americana de Sociología (puede encontrarse la referencia al final del artículo en el apartado “Materiales”), sencillamente ya no existe. Esto plantea grandes dificultades respecto a la cuestión de la conservación, sobre todo si atendemos a la “fuerte imposición de consideraciones de carácter utilitario”. En general, estas consideraciones ya no son las mismas que originaron ese paisaje. Las labores agrícolas, ganaderas y forestales que dieron lugar a esos volúmenes que tanto nos atraen, a esos espacios tan diferentes a los que estamos acostumbrados, ya no se hacen de la misma forma y con las mismas técnicas, y ya no necesitan de esos espacios y volúmenes, sino de otros distintos.

Sin embargo, lo cierto es que las necesidades derivadas de las nuevas funciones, en general, son menos exigentes que las antiguas. Ahora no se trata de entrar a fondo en las posibilidades de convertir un pajar en un comedor rural pero me parece que este no es un obstáculo insalvable. En cambio me parece más complicada la adaptación de las primitivas necesidades del campo a las nuevas infraestructuras (incluyendo formas de transporte y comunicación) que plantean, además de los mismos problemas de sostenibilidad que la periferia fragmentada, otros de tipo formal y que afectan, no sólo a los edificios sino también a los espacios colectivos. A pesar de todo entiendo que la cuestión de la “fuerte imposición de consideraciones de carácter utilitario” no debería ser un obstáculo insalvable en la mayoría de los casos. Sobre todo porque las nuevas funciones requeridas por el llamado turismo rural y la segunda residencia suelen tener una capacidad de adaptación importante ya que son muy poco especializadas al ser residenciales o derivadas de la residencia. Esto no quiere decir que no haya dificultades, pero con buen sentido e ingenio suficiente pienso que pueden superarse.

Tampoco la participación del usuario y la utilización de un repertorio formal concreto deberían ser objeto de demasiada preocupación. La primera porque es imposible en las circunstancias actuales. La arquitectura popular se ha ido produciendo mediante ensayo y error, introduciendo pequeñas innovaciones en cada generación y viendo su comportamiento. Es decir, la participación no consiste sólo en contar con el usuario que va a utilizar esa construcción sino que participan, a la vez, muchas generaciones anteriores. Y ello no es posible a día de hoy porque el modo de vida rural ha desaparecido y este procedimiento no se puede desarrollar en un sistema urbano en el que los lugares no cuentan con historia generacional. Ya lo planteó Christopher Alexander en sus libros: The Oregon Experiment (1975), A Pattern Language (1977) y The Timeless Way of Building (1979). Las referencias y los títulos de su traducción al español se pueden encontrar al final del artículo en el apartado de “Materiales”. Un especialista, es decir un arquitecto, será el encargado de acumular toda esta sabiduría de generaciones y utilizarla adecuadamente (un buen arquitecto, por supuesto). Aunque el procedimiento no sea el mismo, las distorsiones pueden minimizarse.

El párrafo anterior habría que ampliarlo porque estamos justo en el núcleo de la cuestión. Además se puede plantear conjuntamente con el tema del repertorio formal utilizado porque entiendo que ambos son inseparables. La participación entendida como creación de varias generaciones y el repertorio formal como resultado de esta participación. Dice Rudofsky en su publicación Arquitectura sin arquitectos: “Las formas de las casas, transmitidas a veces durante cien generaciones, parecen eternamente válidas, igual que las de sus herramientas”. Esto nos da la clave, no de la solución porque no la hay, sino de una cierta coartada intelectual que justifique la cuadratura del círculo: de qué manera intervenir sobre un patrimonio rural heredado sin desvirtuarlo y, a la vez, adaptarlo a las necesidades del modo de vida actual que es urbano. Si estas formas (y ese lenguaje de patrones que diría Alexander) permanecen válidas con leves retoques a lo largo de decenas de generaciones habría que detectarlas, aislarlas, caracterizarlas y mantener lo esencial en el proceso de adaptación.

En el párrafo anterior hablaba de coartada intelectual, porque realmente el proceso es perverso. Las formas creadas por este tipo de culturas dan lugar a un lenguaje único e incluyente como respuesta a un estilo de vida muy estable. La estabilidad cultural es básica para producir ese resultado que nos subyuga y emociona. Sin estabilidad cultural, sin una evolución muy lenta de los usos, costumbres y técnicas no se puede producir lo que entendemos por auténtica arquitectura popular. Habría que hablar aquí también de transculturación, pero son tantos los temas relacionados que voy a pasar y dejarlo para otra vez. El problema es que estamos intentando que este lenguaje único e incluyente sea también la respuesta a un estilo de vida muy diferente al que lo produjo (un estilo de vida urbano frente a uno rural), lo que, desde una perspectiva funcionalista es una contradicción en sí misma. También voy a pasar sin entrar en este tema, pero hay otras perspectivas (no tan funcionalistas) que habría que integrar en la discusión y que tienen que ver con la asimilación cultural y la capacidad de adaptación de las formas y los espacios por sociedades distintas. Además, hay dos elementos que pueden ayudar: materiales y adecuación climática. Resulta que la forma resultante no sólo viene condicionada por los requisitos del modo de un modo de vida rural específico, sino también por las posibilidades que ofrecen los materiales con los que concretar estas formas. Y estas posibilidades se derivan tanto de su disponibilidad como de las características técnicas que permiten utilizarlos. Es decir, materiales próximos y técnicas posibles.

Nunca hay que perder de vista que nos encontramos en un mundo rural en el que frecuentemente se produce la autoconstrucción lo que significa que las técnicas a utilizar han de ser sencillas y no especializadas. Se trata de una ventaja inmensa porque, probablemente no sean necesarios largos procesos de formación para conseguir operarios expertos si se siguen las técnicas tradicionales. Esto no significa que sea barato. Este tipo de técnicas están basadas en la utilización de muchas horas de mano de obra frente a productos elaborados de forma industrial o cuasi industrial (pero, a cambio, crean empleo). Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la utilización de materiales autóctonos evita los costes energéticos del transporte y, normalmente también los de la extracción y tratamiento. A ninguna comunidad rural se le habrá ocurrido utilizar materiales (aunque estén muy cercanos) cuya obtención signifique altos costes monetarios o técnicas muy sofisticadas. De forma que, en general, la utilización de materiales y técnicas tradicionales no sólo no resulta una carga sino que es una ventaja que no se puede desaprovechar y es parte indisoluble de la arquitectura producida.

El otro elemento que ayuda es la adecuación climática. Es evidente que nos podemos encontrar con desajustes. Los espacios producidos para un uso específico con requisitos de temperatura, humedad o soleamiento concretos pueden no ser adecuados para un uso adaptado. Pero esto podrá ocurrir en los espacios accesorios aunque casi nunca en los dedicados a vivienda. De cualquier manera los avances producidos en las técnicas bioclimáticas han sido tan importantes en los últimos años, que no será difícil conseguir mediante técnicas pasivas no intrusivas que estas formas, que ya eran el resultado de la interacción entre materiales, usos, clima y territorio, logren con pequeños cambios un comportamiento adecuado como envolvente de las nuevas actividades. También es necesario advertir que no siempre las soluciones tradicionales son las más adecuadas. Habría que dejar de mitificar determinadas formas de construir que se han ido elaborando a lo largo de generaciones sucesivas como si fueran las mejores respuestas bioclimáticas. El proceso de ensayo y error es muy lento, las necesidades (aún de las sociedades más estables) cambian también con el tiempo, y la adecuación entre forma construida, entorno y función no siempre termina por conseguirse. Claro, esto representa una dificultad, pero es que estamos ante una cuestión muy compleja.

Lo que parece menos dudoso es que, para errar lo menos posible, habría que seguir una serie de pasos que no siempre se producen. En primer lugar, el estudio y análisis del patrimonio rural heredado. Esta debería ser una misión prioritaria de la sociedad. Ningún particular (bueno, algún mecenas podría hacerlo) está en condiciones de investigar con un rigor mínimo sobre estas formas como lenguaje único que da respuesta a unas exigencias culturales específicas. En cualquier caso debería ser obligación de todos el respeto por este patrimonio. Y el primer paso para respetarlo es conocerlo. Tanto dinero invertido en investigar auténticas estupideces (podría poner unos cuantos ejemplos de algunas en la que he participado, mea culpa) cuando habría que empezar por conocer qué nos han legado las generaciones anteriores. Las razones son muchas pero la básica y fundamental es que el conocimiento no se produce ex novo en cada momento (cosa que parece ignorar el sistema de patentes y los llamados derechos de autor) sino por acumulación, y el desconocimiento de lo anterior nos puede llevar a inventar permanentemente la rueda. Y patentarla, claro.

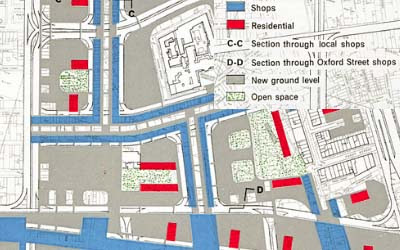

Una vez conocidos y establecidos los elementos formales básicos que configuraban el lenguaje cultural de estas sociedades, y fijado el momento temporal en el que su evolución quedó detenida, habría que plantear cómo trasponerlos a las condiciones actuales de forma que se respeten las características esenciales de los mismos. Es decir, la sociedad actual debería establecer los límites relativos a materiales, formas, orientaciones, disposición de espacios, alturas, elementos de urbanización, etc. Este segundo paso tampoco es sencillo. Hay diferentes formas de hacerlo y, probablemente, la peor de todas sea mediante disposiciones legales. Se pueden recurrir a manuales de recomendaciones, comisiones asesoras, control de los propios habitantes… incluso normativa en determinados casos. Pero sin el paso primero, que explique el significado del lenguaje y que nos enseñe lo irrenunciable (lo imprescindible para que nuestra generación pueda seguir manteniendo el testigo), el segundo lo daremos probablemente en la dirección equivocada. A pesar de todo es complicado. De ahí su interés. Probablemente aquí sería el lugar adecuado para plantear qué sucedió en estos Pueblos Negros para que casi se produjeran revueltas populares y enfrentamientos con ocasión de la rehabilitación del caserío. Pero hoy no va a poder ser.

El tercer escalón (mis alumnos de Protección del Patrimonio Natural y Urbano seguro que ya lo han adivinado) es “llamar a un buen arquitecto”. Eso no quiere decir que haya que llamar a Norman Foster o a Calatrava (aunque a lo mejor). Quiere decir que hay que llamar a alguien que se preocupe por el patrimonio heredado, que estudie los trabajos de investigación ya realizados, que se empape del sitio y de los manuales con las recomendaciones pertinentes (aunque sea para transgredirlas, si es que existen, claro), que sea capaz de dedicar su tiempo a una obra aparentemente menor y en la que, si lo hace bien, su contribución va a ser insignificante porque la contribución verdaderamente importante es la de todas las generaciones anteriores que han creado ese lenguaje que nos emociona. De todas formas no vaya a pensarse que toda la culpa de los desmanes es de los arquitectos y que la mayor parte de la profesión está formada por diablos perversos que se encargan de dilapidar la herencia construida. La propia sociedad, los propietarios, los representantes políticos, son también responsables de las auténticas barbaridades que se encuentran en muchos pueblos de características parecidas.

Decía al comienzo del artículo que en estos Pueblos Negros de Guadalajara, aparte de la parafernalia turística, hay algo que me parece auténtico. A eso me refería, a que todavía se intuye en ellos ese lenguaje único e incluyente que resulta la respuesta más adecuada de un grupo humano a la necesidad de vivir en un territorio sin violentarlo. Donde los materiales están en perfecta comunión con la naturaleza y los volúmenes son el resultado de acuerdos mutuos entre el clima, la función y la belleza, ofreciendo soluciones específicas, diferentes de unos lugares a otros. No se cómo, pero al final siempre termino escribiendo sobre diversidad. Cuando el pensamiento único nos impone globalmente (porque afectan a todo el planeta) formas únicas, funciones únicas y materiales únicos, resulta que unas pequeñas aldeas, allá por la sierra del Ocejón, resisten con formas y materiales propios aunque alberguen funciones globales (básicamente el turismo y la segunda residencia). Tan sólo esto es, ya de por sí, capaz de emocionarnos. Y si sólo con esto ya nos emocionamos, ¡qué faltos debemos estar de propuestas diferentes que nos hagan felices! Y de cosas, de ideas, de formas, que no sean más de lo mismo. Lo ideal, lo utópico, sería que estas funciones fueran también distintas y producto de una manera de vivir alternativa a la oficial. Ecoaldeas, pueblos en transición, decrecimiento... Pero esto es ya hablar del sexo de los ángeles. Es decir, de la utopía. De una utopía imprescindible, por supuesto, necesaria para avanzar y que nos indica que, a pesar de lo que pueda parecer, existen todavía ideales. Vaya, me he puesto lírico, lo siento. Eso es que va a empezar el curso.

Campillo de ranas, arquitectura y lugares colectivos

Desde el punto de vista de la preservación del patrimonio cultural el mundo rural tiene un gran interés porque aquí si que aparecen de forma descarnada y abrupta toda una serie de problemas que en las ciudades se mezclan con otros y nos impiden ver con claridad la situación. Por ejemplo, no es tan importante la cuestión de la radical injusticia que para la conservación conlleva el planeamiento tal y como están las cosas en la legislación española. Tampoco la que se refiere a las cargas que inciden sobre el bien preservado. De forma que se trata de situaciones distintas que requieren análisis diferentes. Después de recorrer estas pequeñas aldeas reconvertidas en buena parte al turismo y la segunda residencia queda la molesta sensación de que mucho es falso. De que se trata de un parque temático de un antiguo mundo rural que hoy no existe. Pero también de que allí hay algo auténtico. Algo mucho más profundo que sobrepasa lo anecdótico. Voy a intentar razonar sobre esto último porque la cuestión del parque temático es tan evidente que no merece que le dedique demasiado tiempo. Además en el articulo “Paisaje rural y paisaje cultural” (que, por cierto, casi siempre está entre los más leídos) ya he escrito bastante sobre ello.

Campillo de Ranas, en algunas calles un cierto aire de parque temático

Vamos a empezar por lo oficial. En el año 1999 se ratificó por la 12ª asamblea general del Intenacional Council on Monuments and Sites (ICOMOS) la llamada Carta del Patrimonio Vernáculo Construido como una ampliación de la Carta de Venecia. Se trata de un documento muy corto dividido en cuatro partes y, desde mi punto de vista, bastante deficiente. Tan deficiente que en el título se habla de Patrimonio Vernáculo y luego en la Introducción de Patrimonio Tradicional haciéndolo sinónimo de Vernáculo caracterizándolo (no definiéndolo) como: “a) Un modo de construir emanado de la propia comunidad, b) Un reconocible carácter local o regional ligado al territorio, c) Coherencia de estilo, forma o apariencia, así como el uso de tipos arquitectónicos tradicionalmente establecidos, d) Sabiduría tradicional en el diseño y en la construcción, que es transmitida de manera informal, e) una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales, y f) La aplicación de sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción.”

Campillo de Ranas, detalles bastante auténticos

Podría ahora, basándome en la asimilación entre Patrimonio Vernáculo y Patrimonio Tradicional que hace la Carta del ICOMOS, iniciar una disquisición erudita acerca del vocabulario que suele adjetivar a la palabra Patrimonio en estos casos (popular, rural, autóctono, doméstico, folk, vernáculo o tradicional, entre otros) pero no lo planteo más que como ejemplo de las dificultades a la hora delimitar el campo de estudio. Y eso sin mencionar los términos arquitectura, construcción, arquitectura anónima o arquitectura sin arquitecto. Lo que si tengo claro es que este tipo de arquitectura es uno de los elementos básicos del paisaje rural. Junto con otros, claro, como los sistemas de cultivos, los aprovechamientos forestales, los aperos de labranza y los muebles, las fiestas, el sistema de caminos, los cercados, el medio natural o la ganadería. Voy a partir de hecho de que estos Pueblos Negros fueron construidos en un sociedad en su momento rural o folk, mediante técnicas tradicionales y materiales del lugar, utilizando un repertorio de formas que se reprodujeron con pequeños cambios a lo largo de generaciones, lo que originó una arquitectura anónima de características íntimamente relacionadas con el entorno.

Campillo de Ranas, detalles algo menos auténticos

Para mí, este tipo de arquitectura, siempre será “popular” por la sencilla razón de que mis primeros pasos como arquitecto coincidieron con la publicación de los Itinerarios de Arquitectura Popular española de Luis Feduchi (Blume, 1974) y la Arquitectura Popular española de Carlos Flores (Aguilar, 1973), obras que grabaron indeleblemente en mi cerebro el adjetivo Popular como propio de este tipo de construcciones. Aunque me sigue pareciendo que las cuestiones de vocabulario son fundamentales para centrar los temas, esta vez me voy a evadir un poco del problema porque mucho antes, tanto Teodoro Anasagasti, como Leopoldo Torres Balbás o Fernando García Mercadal, en los años veinte y treinta del pasado siglo XX, ya habían popularizado la expresión “arquitectura popular”. Casi todos estos autores la contraponen a la arquitectura culta y señalan una serie de características que coinciden en buena parte con las descritas anteriormente en la Carta del ICOMOS. Me voy a centrar en la arquitectura, pero exclusivamente como parte del paisaje rural y obviando la discusión (por estéril) sobre si hubiera sido mejor utilizar la palabra construcción. Sencillamente, cuando digo “arquitectura popular” pienso que casi todos los que me leen tiene una idea más o menos parecida a la mía sobre el tema. Y con eso me resulta suficiente para lo que pretendo contar hoy.

Majaelrayo, “urbanización” con lajas de pizarra

De las características que casi todos autores señalan como propias de esta arquitectura popular (y no me limito exclusivamente a lo arquitectónico sino también a la organización en sí de la aldea y a la relación con las labores agrícolas, ganaderas y forestales) me voy a fijar en los siguientes elementos que, desde mi punto de vista, tienen una influencia determinante en sus relaciones con el paisaje:

- Fuerte imposición de consideraciones de carácter utilitario.

- Participación directa del usuario en la planificación y construcción de los edificios.

- Uso de un repertorio formal bastante conciso (con algunas alusiones a la arquitectura “culta”) buscando un cierto grado de belleza.

- Protagonismo de los materiales de la zona.

- Utilización de las técnicas constructivas más económicas y de corto aprendizaje.

- Adecuación al clima y a las necesidades rurales.

Majaelrayo, elementos ajenos insertados

Como en anteriores ocasiones, he de advertir que cuando me refiero al mundo rural las hipótesis que manejo se refieren al territorio europeo, pero que no necesariamente se pueden extender a otros lugares (aunque en algunos casos sí, habría que ir particularizando). El problema es que el modo de vida rural ha desaparecido en Europa. Sigue habiendo trabajos rurales, por supuesto, pero la forma de vida rural, aquella a la que se refería Louis Wirth como contraposición al modo de vida urbano que magistralmente caracterizó en su célebre artículo de la Revista Americana de Sociología (puede encontrarse la referencia al final del artículo en el apartado “Materiales”), sencillamente ya no existe. Esto plantea grandes dificultades respecto a la cuestión de la conservación, sobre todo si atendemos a la “fuerte imposición de consideraciones de carácter utilitario”. En general, estas consideraciones ya no son las mismas que originaron ese paisaje. Las labores agrícolas, ganaderas y forestales que dieron lugar a esos volúmenes que tanto nos atraen, a esos espacios tan diferentes a los que estamos acostumbrados, ya no se hacen de la misma forma y con las mismas técnicas, y ya no necesitan de esos espacios y volúmenes, sino de otros distintos.

Campillo de Ranas, las cubiertas resultado del espacio que cobijan

Sin embargo, lo cierto es que las necesidades derivadas de las nuevas funciones, en general, son menos exigentes que las antiguas. Ahora no se trata de entrar a fondo en las posibilidades de convertir un pajar en un comedor rural pero me parece que este no es un obstáculo insalvable. En cambio me parece más complicada la adaptación de las primitivas necesidades del campo a las nuevas infraestructuras (incluyendo formas de transporte y comunicación) que plantean, además de los mismos problemas de sostenibilidad que la periferia fragmentada, otros de tipo formal y que afectan, no sólo a los edificios sino también a los espacios colectivos. A pesar de todo entiendo que la cuestión de la “fuerte imposición de consideraciones de carácter utilitario” no debería ser un obstáculo insalvable en la mayoría de los casos. Sobre todo porque las nuevas funciones requeridas por el llamado turismo rural y la segunda residencia suelen tener una capacidad de adaptación importante ya que son muy poco especializadas al ser residenciales o derivadas de la residencia. Esto no quiere decir que no haya dificultades, pero con buen sentido e ingenio suficiente pienso que pueden superarse.

Majaelrayo, a veces no se encuentra ese ingenio y buen sentido

Tampoco la participación del usuario y la utilización de un repertorio formal concreto deberían ser objeto de demasiada preocupación. La primera porque es imposible en las circunstancias actuales. La arquitectura popular se ha ido produciendo mediante ensayo y error, introduciendo pequeñas innovaciones en cada generación y viendo su comportamiento. Es decir, la participación no consiste sólo en contar con el usuario que va a utilizar esa construcción sino que participan, a la vez, muchas generaciones anteriores. Y ello no es posible a día de hoy porque el modo de vida rural ha desaparecido y este procedimiento no se puede desarrollar en un sistema urbano en el que los lugares no cuentan con historia generacional. Ya lo planteó Christopher Alexander en sus libros: The Oregon Experiment (1975), A Pattern Language (1977) y The Timeless Way of Building (1979). Las referencias y los títulos de su traducción al español se pueden encontrar al final del artículo en el apartado de “Materiales”. Un especialista, es decir un arquitecto, será el encargado de acumular toda esta sabiduría de generaciones y utilizarla adecuadamente (un buen arquitecto, por supuesto). Aunque el procedimiento no sea el mismo, las distorsiones pueden minimizarse.

Robleluengo, formas cultas y populares mezcladas

El párrafo anterior habría que ampliarlo porque estamos justo en el núcleo de la cuestión. Además se puede plantear conjuntamente con el tema del repertorio formal utilizado porque entiendo que ambos son inseparables. La participación entendida como creación de varias generaciones y el repertorio formal como resultado de esta participación. Dice Rudofsky en su publicación Arquitectura sin arquitectos: “Las formas de las casas, transmitidas a veces durante cien generaciones, parecen eternamente válidas, igual que las de sus herramientas”. Esto nos da la clave, no de la solución porque no la hay, sino de una cierta coartada intelectual que justifique la cuadratura del círculo: de qué manera intervenir sobre un patrimonio rural heredado sin desvirtuarlo y, a la vez, adaptarlo a las necesidades del modo de vida actual que es urbano. Si estas formas (y ese lenguaje de patrones que diría Alexander) permanecen válidas con leves retoques a lo largo de decenas de generaciones habría que detectarlas, aislarlas, caracterizarlas y mantener lo esencial en el proceso de adaptación.

Majaelrayo, portón

En el párrafo anterior hablaba de coartada intelectual, porque realmente el proceso es perverso. Las formas creadas por este tipo de culturas dan lugar a un lenguaje único e incluyente como respuesta a un estilo de vida muy estable. La estabilidad cultural es básica para producir ese resultado que nos subyuga y emociona. Sin estabilidad cultural, sin una evolución muy lenta de los usos, costumbres y técnicas no se puede producir lo que entendemos por auténtica arquitectura popular. Habría que hablar aquí también de transculturación, pero son tantos los temas relacionados que voy a pasar y dejarlo para otra vez. El problema es que estamos intentando que este lenguaje único e incluyente sea también la respuesta a un estilo de vida muy diferente al que lo produjo (un estilo de vida urbano frente a uno rural), lo que, desde una perspectiva funcionalista es una contradicción en sí misma. También voy a pasar sin entrar en este tema, pero hay otras perspectivas (no tan funcionalistas) que habría que integrar en la discusión y que tienen que ver con la asimilación cultural y la capacidad de adaptación de las formas y los espacios por sociedades distintas. Además, hay dos elementos que pueden ayudar: materiales y adecuación climática. Resulta que la forma resultante no sólo viene condicionada por los requisitos del modo de un modo de vida rural específico, sino también por las posibilidades que ofrecen los materiales con los que concretar estas formas. Y estas posibilidades se derivan tanto de su disponibilidad como de las características técnicas que permiten utilizarlos. Es decir, materiales próximos y técnicas posibles.

Majaelrayo, el material

Nunca hay que perder de vista que nos encontramos en un mundo rural en el que frecuentemente se produce la autoconstrucción lo que significa que las técnicas a utilizar han de ser sencillas y no especializadas. Se trata de una ventaja inmensa porque, probablemente no sean necesarios largos procesos de formación para conseguir operarios expertos si se siguen las técnicas tradicionales. Esto no significa que sea barato. Este tipo de técnicas están basadas en la utilización de muchas horas de mano de obra frente a productos elaborados de forma industrial o cuasi industrial (pero, a cambio, crean empleo). Además, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la utilización de materiales autóctonos evita los costes energéticos del transporte y, normalmente también los de la extracción y tratamiento. A ninguna comunidad rural se le habrá ocurrido utilizar materiales (aunque estén muy cercanos) cuya obtención signifique altos costes monetarios o técnicas muy sofisticadas. De forma que, en general, la utilización de materiales y técnicas tradicionales no sólo no resulta una carga sino que es una ventaja que no se puede desaprovechar y es parte indisoluble de la arquitectura producida.

Majaelrayo, el territorio es el material

El otro elemento que ayuda es la adecuación climática. Es evidente que nos podemos encontrar con desajustes. Los espacios producidos para un uso específico con requisitos de temperatura, humedad o soleamiento concretos pueden no ser adecuados para un uso adaptado. Pero esto podrá ocurrir en los espacios accesorios aunque casi nunca en los dedicados a vivienda. De cualquier manera los avances producidos en las técnicas bioclimáticas han sido tan importantes en los últimos años, que no será difícil conseguir mediante técnicas pasivas no intrusivas que estas formas, que ya eran el resultado de la interacción entre materiales, usos, clima y territorio, logren con pequeños cambios un comportamiento adecuado como envolvente de las nuevas actividades. También es necesario advertir que no siempre las soluciones tradicionales son las más adecuadas. Habría que dejar de mitificar determinadas formas de construir que se han ido elaborando a lo largo de generaciones sucesivas como si fueran las mejores respuestas bioclimáticas. El proceso de ensayo y error es muy lento, las necesidades (aún de las sociedades más estables) cambian también con el tiempo, y la adecuación entre forma construida, entorno y función no siempre termina por conseguirse. Claro, esto representa una dificultad, pero es que estamos ante una cuestión muy compleja.

Robleluengo, adecuación climática de espacios exteriores

Lo que parece menos dudoso es que, para errar lo menos posible, habría que seguir una serie de pasos que no siempre se producen. En primer lugar, el estudio y análisis del patrimonio rural heredado. Esta debería ser una misión prioritaria de la sociedad. Ningún particular (bueno, algún mecenas podría hacerlo) está en condiciones de investigar con un rigor mínimo sobre estas formas como lenguaje único que da respuesta a unas exigencias culturales específicas. En cualquier caso debería ser obligación de todos el respeto por este patrimonio. Y el primer paso para respetarlo es conocerlo. Tanto dinero invertido en investigar auténticas estupideces (podría poner unos cuantos ejemplos de algunas en la que he participado, mea culpa) cuando habría que empezar por conocer qué nos han legado las generaciones anteriores. Las razones son muchas pero la básica y fundamental es que el conocimiento no se produce ex novo en cada momento (cosa que parece ignorar el sistema de patentes y los llamados derechos de autor) sino por acumulación, y el desconocimiento de lo anterior nos puede llevar a inventar permanentemente la rueda. Y patentarla, claro.

Roblelacasa, disonancias en el silencio del campo

Una vez conocidos y establecidos los elementos formales básicos que configuraban el lenguaje cultural de estas sociedades, y fijado el momento temporal en el que su evolución quedó detenida, habría que plantear cómo trasponerlos a las condiciones actuales de forma que se respeten las características esenciales de los mismos. Es decir, la sociedad actual debería establecer los límites relativos a materiales, formas, orientaciones, disposición de espacios, alturas, elementos de urbanización, etc. Este segundo paso tampoco es sencillo. Hay diferentes formas de hacerlo y, probablemente, la peor de todas sea mediante disposiciones legales. Se pueden recurrir a manuales de recomendaciones, comisiones asesoras, control de los propios habitantes… incluso normativa en determinados casos. Pero sin el paso primero, que explique el significado del lenguaje y que nos enseñe lo irrenunciable (lo imprescindible para que nuestra generación pueda seguir manteniendo el testigo), el segundo lo daremos probablemente en la dirección equivocada. A pesar de todo es complicado. De ahí su interés. Probablemente aquí sería el lugar adecuado para plantear qué sucedió en estos Pueblos Negros para que casi se produjeran revueltas populares y enfrentamientos con ocasión de la rehabilitación del caserío. Pero hoy no va a poder ser.

Roblelacasa, la arquitectura

El tercer escalón (mis alumnos de Protección del Patrimonio Natural y Urbano seguro que ya lo han adivinado) es “llamar a un buen arquitecto”. Eso no quiere decir que haya que llamar a Norman Foster o a Calatrava (aunque a lo mejor). Quiere decir que hay que llamar a alguien que se preocupe por el patrimonio heredado, que estudie los trabajos de investigación ya realizados, que se empape del sitio y de los manuales con las recomendaciones pertinentes (aunque sea para transgredirlas, si es que existen, claro), que sea capaz de dedicar su tiempo a una obra aparentemente menor y en la que, si lo hace bien, su contribución va a ser insignificante porque la contribución verdaderamente importante es la de todas las generaciones anteriores que han creado ese lenguaje que nos emociona. De todas formas no vaya a pensarse que toda la culpa de los desmanes es de los arquitectos y que la mayor parte de la profesión está formada por diablos perversos que se encargan de dilapidar la herencia construida. La propia sociedad, los propietarios, los representantes políticos, son también responsables de las auténticas barbaridades que se encuentran en muchos pueblos de características parecidas.

Roblelacasa, la arquitectura y el territorio

Decía al comienzo del artículo que en estos Pueblos Negros de Guadalajara, aparte de la parafernalia turística, hay algo que me parece auténtico. A eso me refería, a que todavía se intuye en ellos ese lenguaje único e incluyente que resulta la respuesta más adecuada de un grupo humano a la necesidad de vivir en un territorio sin violentarlo. Donde los materiales están en perfecta comunión con la naturaleza y los volúmenes son el resultado de acuerdos mutuos entre el clima, la función y la belleza, ofreciendo soluciones específicas, diferentes de unos lugares a otros. No se cómo, pero al final siempre termino escribiendo sobre diversidad. Cuando el pensamiento único nos impone globalmente (porque afectan a todo el planeta) formas únicas, funciones únicas y materiales únicos, resulta que unas pequeñas aldeas, allá por la sierra del Ocejón, resisten con formas y materiales propios aunque alberguen funciones globales (básicamente el turismo y la segunda residencia). Tan sólo esto es, ya de por sí, capaz de emocionarnos. Y si sólo con esto ya nos emocionamos, ¡qué faltos debemos estar de propuestas diferentes que nos hagan felices! Y de cosas, de ideas, de formas, que no sean más de lo mismo. Lo ideal, lo utópico, sería que estas funciones fueran también distintas y producto de una manera de vivir alternativa a la oficial. Ecoaldeas, pueblos en transición, decrecimiento... Pero esto es ya hablar del sexo de los ángeles. Es decir, de la utopía. De una utopía imprescindible, por supuesto, necesaria para avanzar y que nos indica que, a pesar de lo que pueda parecer, existen todavía ideales. Vaya, me he puesto lírico, lo siento. Eso es que va a empezar el curso.

Materiales complementarios

- Alexander, C. y otros: Urbanismo y participación, el caso de la universidad de Oregon. Gustavo Gili, Barcelona, 1976 (The Oregon Experiment, Oxford University Press, 1975). Un lenguaje de patrones. Gustavo Gili, Barcelona, 1980 (A Pattern Language, Oxford University Press, 1977). El modo intemporal de construir. Gustavo Gili, Barcelona, 1981 (The Timeless Way of Building, Oxford University Press, 1979). Casi no es necesario decir nada de estos tres libros que han marcado un antes y un después en el tema. Desde mi punto de vista forman una unidad y hay que leerlos conjuntamente.

- Dacosta, A.: Una mirada a la tradición. La arquitectura popular en Aliste, Tábara y Alba. Alcalá, 2010. A pesar de estar centrado en Aliste, Tábara y Alba, las reflexiones generales que se incluyen pueden interesar a un público más general. Se puede obtener el pdf en este enlace.

- Drew, P.: Tercera generación, la significación cambiante de la arquitectura. Gustavo Gili, Barcelona, 1973 (Die dritte Generation, Stuttgar, 1972) Con la disculpa de analizar las características de la llamada “Tercera Generación” de arquitectos (Jorn Utzon, Moshe Safdie, Noriaki Kurokawa, Arata Isozaki, Archigram, Frei Otto, James Stirling) Drew dedica un capitulo entero al lenguaje de patrones con un resumen clarísimo del papel de la llamada Arquitectura Popular.

- García Grinda, J.L.: “Prólogo” en Alonso, J.: Arquitectura tradicional de la comarca de Omaña y valle de Samario, Instituto Leonés de Cultura. Aunque se trata de una publicación muy especializada el prólogo de José Luis García Grinda es lo suficientemente claro y aborda temas generales, de forma que los no especialistas pueden obtener provechosas enseñanzas de su lectura. Además tiene la ventaja de estar on-line en este enlace.

- ICOMOS: Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, UNESCO. Puede leerse y bajarse en pdf en este enlace aunque no es precisamente de lo mejor que ha producido la UNESCO.

- Morán, M.A.: “Arquitectura popular y medio ambiente”, Observatorio Medioambiental nº 1, pp. 287-294, 1998. Incluye una bibliografía muy extensa, pero seleccionada, que permite ponerse rápidamente en situación acerca del tema (aunque no al día, hay que considerar la fecha de publicación).

- Pueblos de la Arquitectura Negra: aquellos interesados en una interesante excursión pueden empezar a documentarse en este enlace.

- Rudofsky, B.: Arquitectura sin arquitectos, Eudeba, Buenos Aires, 1973 (Architecture Without Architects: A Short Introduction to Non-pedigreed Architecture, New York, 1964). Su exposición en el MOMA fue una crítica feroz contra una visión de la arquitectura producida por los “dioses arquitectos” cada vez más separada de la gente y basada en lenguajes propios de la profesión no compartidos por toda la sociedad.

- Wirth, L.: "El urbanismo como forma de vida". Una traducción al español de este célebre artículo publicado en el número 44 del American Journal of Sociology (1938) puede encontrarse en este enlace de Bifurcaciones.

Otros artículos del blog relacionados:

- Decrecimiento, décroissance, decrescita

- El Convenio europeo del paisaje

- Paisaje rural y paisaje cultural

- Ecoaldeas y comunidades sostenibles

- La huerta y el paisaje valencianos

- El Bosque Hueco

- Pueblos en transición

- Proteger la huerta de Murcia